|

网站地图 | 了解站长 | 关于本站 | 返回老站 | 中国桥站 | |||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

| 老百晓在线 |

| 《古诗三首》教学设计之一 | ||

|---|---|---|

| 作者:佚名 |

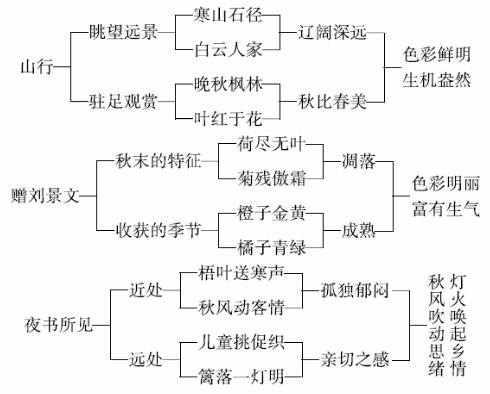

本课以秋天为主线安排了《山行》《赠刘景文》《夜书所见》这三首古诗。教案设计中,注重朗读、背诵,在反复诵读中,感悟诗歌的意味和意境的美好。通过创设情境、借助注释、借助插图、联系生活等方式想象画面,大致理解诗句意思,引导学生感悟诗中所描绘的意境,体会作者对秋天的喜爱和赞美之情,体会作者借秋天的景色鼓励朋友,借秋景抒发对家乡、亲人的思念之情,从而受到情感的熏陶,丰富文化底蕴。 课前准备 教师准备:制作多媒体课件。 学生准备:搜集诗人的资料,搜集描写秋天的古诗。 课时安排:2课时。 教学过程 第一课时 一、故事导入,读题解题 1.导入:同学们,秋天已经悄悄来到我们身边,你觉得秋天是个怎样的季节? 2.学生交流。 3.揭题:我们将要一起来学习与秋天有关的三首古诗。(板书:古诗三首) 4.出示课件,讲述故事:唐朝有位著名的文学家,从小就有报效祖国的远大志向,他刻苦学习,25岁就参加考试,金榜题名。他善于写诗,他的诗立意新奇,语言优美。他又熟悉兵法,文武双全。他就是杜牧。在一个秋高气爽的日子里,一辆马车在山道上缓缓前行,身着一袭长衫的杜牧正悠闲地坐在车上。山道两旁古木参天,黄叶翻飞,林中的美景激发了诗人的灵感,于是诗人写下了《山行》这首诗。 5.教师板书诗题。指名读,齐读。 6.你能根据老师刚才讲的故事说说诗题的意思吗?(在山中行走) 设计意图:从学生的生活入手,引导他们畅所欲言,说说对秋天的印象,创设与古诗相符的情境,拉近学生与文本的距离,为学生阅读创设了良好的氛围。根据三年级学生的年龄特点,运用讲故事的方式介绍作者,引出学习内容,生动有趣,激发了学生的阅读兴趣。 二、学习古诗,掌握方法 1.通读古诗,扫清字词障碍。 (1)自由读古诗,读准字音,读通诗句,遇到读不懂的地方多读几遍。 (2)指名读,教师点拨“径”和“斜”的读音。 (3)出示“径”“斜”的字卡,指名给生字组词,了解字义。 (4)引导学生识记这两个生字。(“径”与“经”可以用形近字对比法识记;“斜”采用顺口溜的方法识记,如“余斗放歪斜”。) 2.指导读出节奏。 (1)教师范读,引导学生认真倾听,注意停顿,并在诗中用“/”标出来。 (2)学生交流,朗读时应该在哪些地方停顿。 (3)课件出示正确停顿:远上/寒山/石径斜,白云/生处/有人家。停车/坐爱/枫林晚,霜叶/红于/二月花。 (4)学生有节奏地朗读古诗。 3.了解诗意,感悟画面。 (1)出示自读要求:边读边想象《山行》描绘了一幅怎样的画面,可以结合旁边的插图和注释。 (2)学生自由读诗,想象画面,与同桌交流。 (3)品读第一、二句诗。(出示课件) ①导学:我们跟随诗人来到岳麓山,首先看到了什么?(课件出示) 预设:首先看到了山,山上有条弯弯曲曲的石头小路。山腰间飘浮着白云,隐隐约约有几户人家。 ②引导探究:诗人为什么称这山是“寒山”?这“斜”是说石头小路怎样?伸向哪儿? 预设:因为结合注释知道是深秋时节,天气比较寒冷,所以诗人说是“寒山”。这弯弯曲曲的石头小路向远处伸展,与“上”字呼应,看来这座山是非常高而缓的。 ③引导学生体会:“寒山”“石径”“白云”“人家”构成了一幅怎样的画面?你能用自己的话描述出来吗? 预设:深秋时节,诗人来到山前,只见山上一条石头小路弯弯曲曲地向远处延伸。在山林深处、白云飘浮的地方,隐隐约约有几户人家。虽然在深山之中,但有人家居住,并不冷清。 ④指导学生朗读,想象美景,读出深秋时节山景的生机盎然。 ⑤学生自由练读。指名读,齐读。 (4)品读第三、四句诗。(出示课件) ①导学:作者又带我们看到了怎样的画面,自由读第三、四句诗,看看图,想象一下画面。 ②学生交流,教师点拨,引导学生说具体,说清楚。 预设:诗人来到山前,看到枫林停下车子不走了。枫林中的枫叶红了,比二月里盛开的鲜花还要红。 ③过渡:诗人为什么停下车子不走了?你能用诗句中的内容来回答吗?(坐爱枫林晚) ④引导学生理解“坐”“枫林晚”。(“坐”是因为的意思。“枫林晚”指深秋的枫林景色。) ⑤课件出示图片,看图说说这枫叶红得怎么样。说说“红于”的意思。(比……还要红) ⑥引导学生用自己的话说说第三、四句诗描绘的画面。 预设:诗人停下车子,是因为喜爱这火红的枫林晚景,经霜的枫叶比二月春花还艳丽。 ⑦指导学生朗读第三、四句诗,读出诗人对枫叶、对秋天的喜爱和赞美之情。 (指名读,男女生赛读,齐读。) 4.回读整首诗,并引导学生结合插图,想象画面,背诵古诗。 5.总结方法。 (1)引导学生回顾学习古诗的方法。 (2)学生汇报,教师相机小结。 (3)师生共同归纳、总结学习古诗的方法:知诗人,解诗题,读诗文,明诗意,想画面,悟诗情,诵古诗。 设计意图:在教师的引领下经历学习古诗的过程。让学生反复诵读,做到字正腔圆,音韵流畅。引导学生读诗想象画面,在自主探究中感悟诗境,体会诗人所表达的情感。 三、运用方法,自主学习 1.过渡:秋天是美丽的,在诗人眼中秋天也是悲凉的,总是能引起人们的无限愁思。今天我们就来学习另外一首古诗——《夜书所见》。 2.板书诗题,齐读诗题。 3.引导学生理解题目。(书:写。 所见:看到的。) 4.指名汇报本首诗的背景资料。 5.出示自学提示,引导学生自学: (1)练习读古诗,读准字音,读出节奏。 (2)结合插图和注释理解诗句的意思,说一说自己想象到的画面。 6.学生自学,教师巡视指导。 7.检测古诗朗读情况。 (1)指名读,教师相机纠正字音。 (2)学习多音字“挑”。 (3)请小组同学来读,读出节奏。 萧萧/梧叶/送寒声,江上/秋风/动客情。知有/儿童/挑促织,夜深/篱落/一灯明。 (4)听录音,再读古诗,指名朗读、分句读、齐读等。 8.品读赏析,感悟诗意。 (1)感悟前两句。 ①一边读古诗的前两句,一边观察课文插图,说说自己看到了什么,又听到了什么。 ②“萧萧”一词,你能体会到什么?(秋风吹梧桐叶发出的声音,道出深秋凄清。) ③理解“动客情”。为什么说诗人是“客”?(因为他身在异乡。) ④创设情境:(播放音乐)萧萧的秋风吹下梧桐叶,江边寒气逼人,作者孤独一人行走在江畔,假如你就是这位诗人,看到此情此景,你会产生怎样的感情?(思乡) ⑤导读:自古逢秋悲寂寥啊!从古至今,这“秋”就勾起了许多诗人的无限情思。(引导学生齐读拓展的诗句) 月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。——张继 榈庭多落叶,慨然知已秋。——陶渊明 ⑥小结:此时,思念之情涌上诗人的心头。诗人不禁吟诵——(引导学生读出前两句) (2)学习后两句。 ①指名朗读第三、四句诗,引导学生回答看到了什么画面。引导学生充分利用插图,理解诗意。 ②理解“知”。想一想:诗人是在深夜从远处看见篱笆底下有灯火,他真的能看见那么小的蟋蟀吗?(不能。)那作者是怎么知道小孩在捉蟋蟀呢?(是作者想到的,猜到的。“知”是料想的意思。) ③引导想象:孩子们还会玩些什么? ④走入角色:此时你就是诗人,说说你此时的感受。 ⑤指导朗读。 ⑥小结:通过朗读我们感受到诗人对秋风落叶、小孩捉蟋蟀、篱笆下的灯火等的描写,抒发了诗人在秋夜思念家乡的情感。 设计意图:引导学生运用总结的方法,抓住诗句中的字词来理解古诗,注重学生的情感体验。通过创设情境、播放音乐,引导学生想象诗中的画面,在诗句的拓展链接中,深刻感受诗人的孤独和思乡的情感。 四、朗读悟情,背诵积累 1.配乐朗读。 2.个性朗读:自由读诗,将你的理解融入其中,将你体会到的情感用自己的朗读表现出来。指名展示、评价,全班齐读。 引导学生边读边想象画面,体会诗人思乡的情感。 3.指名试背古诗。 设计意图:用音乐渲染气氛,激发学生的朗读兴趣,在读中感悟,在感悟中朗读,让情感升华。最后,熟读成诵,积累语言,感受古诗的内涵。 五、观察示范,指导写字 1.出示本节课要写的生字:寒、径、斜、霜、送、挑。 2.引导学生独立观察,说一说这些生字在书写时需要注意哪些地方。 3.学生汇报,教师相机进行点拨。 寒:注意中间是三个横,竖和撇、竖和捺在书写时不能连成一笔。 径:第五笔是长点,右下部是“工”,不是“土”。 斜:第二笔是长点。 送:注意书写时的笔顺,最后写“辶”。 挑:注意“兆”的笔顺。 4.教师板书示范“寒”“斜”“霜”,学生跟随教师进行书空。 5.学生独立练习,教师巡视指导。 6.投影展示,师生进行评议。 设计意图:通过独立观察、交流点拨、教师示范,引导学生掌握生字书写要领,从而把字写得正确、美观。 第二课时 一、复习古诗,引入新课 1.背诵《山行》《夜书所见》。 2.复习学习古诗的方法。 3.导入:古诗为我们呈现出美的意境,让我们获得美的享受。这节课我们继续走进秋天的诗歌。 设计意图:回忆古诗,复习学习古诗的方法,为本节课的学习做好铺垫,鼓励学生学以致用。 二、初读古诗,相机学字 1.故事导入:一天,苏轼和朋友们聚会,其中一个叫刘景文的老先生与他很谈得来。苏轼喝着酒,非常高兴,兴之所至,写了一首诗赠给刘景文,题目就叫“赠刘景文”。(板书诗题) 2.指导学生简介诗人,教师补充。 3.引导学生识记生字“赠”“刘”。(“赠”字可以采用熟字加偏旁的方法记忆:曾—赠,就是送的意思。) 4.自由读古诗。要求:读准字音,不会读的生字借助书上拼音认读,读通句子,争取读出古诗的韵律。 5.指名读诗,教师相机强调生字读音。“残”是平舌音,“犹”读二声,“橙”是翘舌音,“橘”读二声。 6.结合学生的朗读,指导读好停顿。 7.学生模仿读,读出韵律、节奏。指导学生注意“二二三”式的停顿。 设计意图:多种朗读方式,指名读,齐读,力争让学生把诗歌读正确,读流利,读出韵律,在读诗的同时相机学习部分生字,降低识字难度。 三、再读古诗,想象感悟 1.学生自由读这首古诗,在不理解的地方打上问号。 2.小组合作,讨论交流,理解词义、句意。 3.引导学生按照从近到远的顺序观察课文插图,对照插图细细品味,用自己的话说说诗中描绘了哪些景物。 4.学生交流,教师点拨。 (1)理解第一、二句。引导学生理解“荷尽”“菊残”等符合时令的典型景物,让学生知道已是秋天。 ①这是什么季节?从哪儿看出来的?结合图片、注释和生活实际,引导学生运用多种方法理解词义。(“荷尽”是指荷花凋谢,“擎雨盖”在诗中指的是荷叶。这个水塘里的荷花已经凋谢了,荷叶也没有了,一片枯黄。“菊残”指的是岸上的菊花也开败了。一看就是深秋季节。) ②你体会到了菊花怎样的精神? ③指名读,读出对菊花不畏严寒的赞美之情。 (2)理解第三、四句。 ①出示第四句:“最是橙黄橘绿时。”学生想象画面,说一说仿佛看到了什么。(在这个深秋时节,金黄的橙子和青绿色的橘子已经挂在树上了。) ②苏轼看到的是不是只有这几种景物?还有什么也成熟了?结合自己平时的观察,发挥你的想象,说一说还有哪些美丽的颜色。 ③出示诗句:“一年好景君须记。”“君”指的是谁?“须记”指的是什么?(“君”指的是刘景文。“须记”指的是一年中最好的景致就是橙子金黄、橘子青绿的时候。) ④指导朗读。 5.导学:诗题是“赠刘景文”,读到这里,你觉得苏轼是想送给好友刘景文什么呢?(本诗写出了秋天硕果累累的丰收景象,给人以昂扬之感,也给了好友刘景文以勉励。) 6.引导学生运用所学的理解词语的方法,完整地说说整首诗的意思,体会诗人对秋天的喜爱之情。 设计意图:引导学生通过抓住关键字词,看图想象画面,多种形式朗读等方式,在和学生聊话题的过程中,让学生自然地明白诗意,体会作者的情感。 四、朗读比赛,指导背诵 1.赛读:比一比谁读得最有感情。 2.指导学生用自己喜欢的方式尝试背诵,并交流自己的背诵方法。 3.交流诵读。师生从正确、流利、有感情、富有韵律四个方面进行点评。 设计意图:古诗文是我国的传统文化,我们不仅要让学生了解,更要让学生进行积累,在反复诵读中,感悟诗歌的韵味和意境的美好。 五、指导写字,巩固生字 1.出示要写的生字,指名认读。 赠 刘 盖 菊 残 君 橙 2.说一说这些生字在书写时需要注意的地方,教师相机点拨。 “残”第五笔、第六笔都是横;“君”的撇不出头;“橙”注意右边“登”的笔顺。 3.教师有针对性地进行范写,学生按笔画顺序书空,重点指导“赠”“残”“橙”。 4.学生练习书写,教师巡视指导,提醒学生注意书写姿势。 5.布置作业:搜集描写秋天的诗句。 设计意图:教师的示范,可以引起学生的兴趣,集中学生的注意力,帮助学生加深印象,使学生能直观地感受到如何把字写规范、写正确,初步感受到汉字的形体美。 板书设计  教学反思 三首古诗的教学如何进行分配,值得我们认真思考。根据诗的生字、难易程度的特点,我进行了本次的内容安排。一是分散生字量,二是培养学生的自学能力。在《山行》的学习过程中,采用“扶”的策略,引导学生总结学习古诗的方法;在学习《赠刘景文》和《夜书所见》的过程中,引导学生运用总结的方法进行学习,教师恰当引导,理解诗歌所描绘的画面,感悟诗歌意境。但是三年级学生的自学能力较弱,他们仍需要教师进行辅助、指导,不可完全放手,否则学生将会找不到具体的学习方法。 |

||||

| |

摘自《百度文库》网站 | |||

| 上一篇 | |||

| 下一篇 | |||