|

网站地图 | 了解站长 | 关于本站 | 返回老站 | 中国桥站 | |||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

| 老百晓在线 |

| 《卖火柴的小女孩》编排到三年级了! | ||

|---|---|---|

| 作者:佚名 |

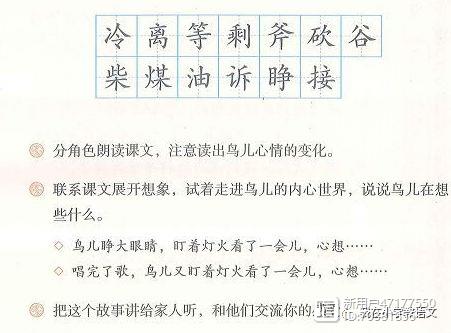

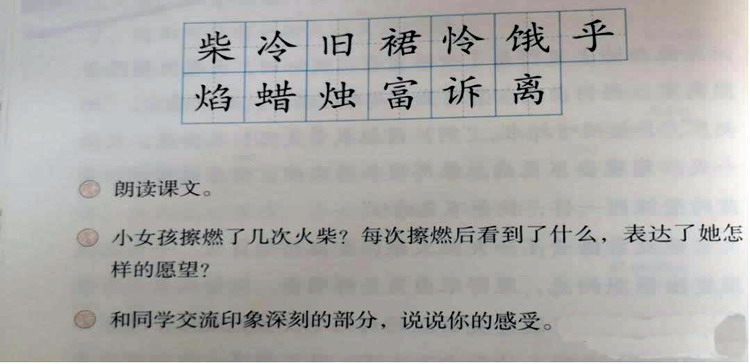

换了就换了呗,不过是换了一个“例子”而已嘛!也许,感觉有些“不适应”的,是曾经教过人教实验版语文教科书的老师们,因为那套刚刚“下架”的教科书中,《卖火柴的小女孩》是编排在六年级下册的,与现在差了“三岁半”呢!那套教科书中,与《卖火柴的小女孩》为伴的是《凡卡》、《鲁滨孙漂流记》(梗概+精彩片段)、《汤姆·索亚历险记》(梗概+精彩片段),显然,这是为了让学生通过此单元接触、了解外国名篇名著。在现在的统编版三年级上册教材中,《卖火柴的小女孩》编排在“童话王国”单元,与它为伴的是《那一定会很好》《在牛肚子里旅行》《一块奶酪》,单元阅读训练要素是“感受童话丰富的想象”。这样一对比,语文教师应该敏感地发现,《卖火柴的小女孩》在三年级与在六年级承担的语文学习价值是不一样的。用教材教,教什么,有了明确的定位,才能进一步考虑怎么教。 为什么要将《去年的树》换成《卖火柴的小女孩》?不清楚。不换行吗?好像行。对比一下原来《去年的树》和现在《卖火柴的小女孩》课后的思考题,答案似乎更明了——   两篇文后的三个思考题,目标指向基本是一致的。第一题朗读体会,《卖火柴的小女孩》没有提出具体的朗读要求,可能是考虑到篇幅较长,但结合第二题,读出小女孩的处境和渴望,应该是很自然的追求。《去年的树》第二题明确指向了“想象”,而且属于创造性想象;《卖火柴的小女孩》第二题虽然没有直接指明感受“想象”,但小女孩“每次擦燃火柴后看到了什么”,这个问题指向的内容是文本中最丰富、最吸引人的想象。第三题,都落脚于分享对故事内容的理解和感悟。如果我们足够细心,还会发现很有意思的“巧合”,两篇课文要求会写的字,竟然有四个是一样的,它们是“柴、冷、诉、离”。 《去年的树》换成了《卖火柴的小女孩》,教师会有疑惑,那是站在教师的角度来看问题的,如果站在学生角度来看问题,其实根本不是问题,因为学生大概是不知道换了的。真要替学生想一想会带来什么不同的学习体验和结果,大概最大的区别就在于,现在的学生可能没有机会藉由教材读到《去年的树》和认识一位日本的童话作家新美南吉了。《卖火柴的小女孩》的作者安徒生,学生是不会错过的。 现在该说说《卖火柴的小女孩》来到了三年级,该学什么、怎么学了。 学什么呢?单元阅读训练要素已经讲得很清楚了,主要是用来让学生“感受童话丰富的想象”,之外呢,当然还有基础性目标(字词学习、朗读等),还有与文本特性有关的内容理解和感悟、语言品味和积累的目标。 怎么学?要为学生全生活着想,要注重指向目标落实的学习活动的设计。 板块一:字词学习,整体感知。 第一步:聊聊读过的童话,课本上的,课外读的,最后聚焦到安徒生身上,因为他是这篇童话的作者,因为以前读过他的《丑小鸭》,应该课下还读过他的其他作品。这是兴趣的激发,也是经验的激活,还是知识和姿态的准备。 第二步:带着对童话故事内容的期待读课文,读通读顺,自主学习字词。 第三步:交流—— 一是词语和句子的朗读、体会。如“红一块青一块、又冷又饿、火焰、蜡烛、精致、圣诞树、温和、慈爱……”“天冷极了,下着雪,又快黑了。”“这一整天,谁也没买过她一根火柴,谁也没给过她一个硬币。”“她们俩在光明和快乐中飞走了,越飞越高,飞到那没有寒冷,没有饥饿,也没有痛苦的地方去了。” 二是借助词语和句子,说一说自己读过这个童话故事后的初步感受,顺势梳理故事内容。 板块二:聚焦几次擦燃火柴,体会小女孩的愿望,感受丰富想象 第一步:自读圈画小女孩几次擦燃火柴,分别看到了什么,想一想为什么看到这些东西。然后填写表格,体会小女孩的愿望。 看到的东西 小女孩的愿望 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第二步:交流分享,朗读体会童话丰富的想象,理解小女孩的愿望。 板块三:发现对比,深化感受。 第一步:引导学生关注故事发生在什么时间,发现课文是怎样描写小女孩外貌的,小女孩和其他人的处境有什么不同。 第二步:根据自己的想法和感受说一说对故事最后一句话的理解。 三年级的学生,不要对主题做过多讨论和生发,能感受到小女孩愿望的美好并对她产生深切同情就行了。 |

||||

| |

摘自《360个人图书馆》网站 | |||

| 上一篇 | |||

| 下一篇 | |||