|

网站地图 | 了解站长 | 关于本站 | 返回老站 | 中国桥站 | |||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

| 老百晓在线 |

| 《我为什么而活着》教学设计之一 | ||

|---|---|---|

| 作者:方婷婷 湖北省宜昌市第十九中学 |

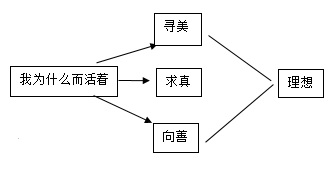

本文是部编版语文第四单元的一篇自读课文,是英国哲学家罗素的思想随笔,也是一篇思考关于人生终极问题的散文。作者在写作过程中,倾注了自己对于人生、生命价值等一些哲学命题的思考,并在思考中给出了自己的答案。全文短小,层次分明,充满理性的力量,字里行间透出思想家博大的情怀和崇高的人格魅力。 学情分析: 八年级的学生已经学过一些散文,阅读过较多的散文,写人的散文多一些,说理的散文会少一些,说理散文的语言特点和其中蕴含的哲理可能读不通透,加上,这是一篇外国的文学作品,作家罗素语言风格也极有自己的特点,学生学来会有一定的困扰。 教学目标: 1.理清文章思路,理解中心观点,领会其中包含的哲理。 2.体会文章简洁而又富有哲理的语言。 3.感受罗素博大的情怀和崇高的人格魅力,启迪学生树立正确的人生观和价值观。 教学重点:理解作者阐明的观点及其中蕴含的人生哲理。 教学难点:品味语言美及语言中作者赋予的内涵。 教学创意:以活动贯穿始终,充分发挥学生主动性。 教学流程: 一、设疑导入,引发思考: 师:上课前,我们先来读一首小诗:“生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。”这是匈牙利诗人裴多菲的生命追求。 古今往来,人类对于“我为什么活着”,千百次地发问。托尔斯泰说:“为自己幸福而活着的人,低劣;为别人幸福而活着的人,渺小;为大多数人活着的人,高尚。”但丁说:“人不像走兽那样活着,应该追求知识和美德。”余华说:“人是为了活着本身而活着,而不是为了活着以外和任何事物活着。”同学们是否思考过:在这短暂的一生中:我们将做些什么?为什么而活?(同学们各抒己见)那让我们一起走进课文《我为什么活着》,看罗素怎么认为。 (设计意图:引用名人名言,指出活着目标不同的人生命意义不同,名言导入,更能拉近和学生的距离,又能让学生走进文本。) 二、初读课文,理清思路 1.朗读课文,畅谈初读感受。(学生发表自己的想法,畅所欲言) 2.展示资料,总结感受。 “阅读罗素的作品,是我一生中最愉快的事情之一。”——爱因斯坦 小结:这篇思想随笔似乎信手拈来,但却耐人寻味。充满激情与智慧,作者巧妙地将生命图景和自然景色与自己的思想感情融合在一起,情文并茂,发人深省,又一次深刻地阐述了“我为何而生”这个古老的哲学命题。 3.再读课文回答:罗素为什么而活着? 明确:对爱情的渴望,对知识的追求,对人类苦难不可遏制的同情心。 全文结构:总分总,首先提出问题,然后分析问题,阐述我活着的三个理由,最后总结全文,中间三段对第1段内容进行具体阐述。 (设计意图:这是一篇外国文学作品,表达方式与中国作品还是有不一样的地方,理清思路,有助于文章把握文章结构。) 三、精读课文,合作探究“我为什么而活” 活动准备:学生分成三个小组,每一组分别对作者一生中追求进行分析探讨。活动要求:老师出示活动任务后,每一组的组员积极参与讨论,结合文本,引导学生对“我为什么而活着”进行探讨,使学生对自身的学习、生活有所思考。 由这三组题目: 【爱情之花】题目引导 ①作者渴望爱情的原因有哪些? 明确:带来狂喜解除寂寞看到仙境 ②你认为爱情的真谛是什么?用世上广为流传的美好爱情故事加以佐证。(同学们渴望爱情吗?渴望什么样的爱情?哪个流传千古的爱情故事令人感动?) 点拨:梁祝跨越世俗的爱情,牛郎织女的人神之恋,泰坦尼克号的生死之恋,周恩来邓颖超的志同道合之恋…… ③如何理解“看到圣贤和诗人们所想象的仙境的神秘缩影”这句话? 明确:作者寻求爱情,实际上就是在寻求美好的仙境,寻求仙境中的美——对爱情的渴望,实质是对美好生活的追求、探寻。 师生小结:总之,在作者眼中,爱情使人生活得更加美好;追求爱情,则是追求人生的境界。在这里,作者把爱情描写得极其美好,闪耀着人性的光辉。 【知识之花】题目引导 ①自制PPT(知识改变人命运),看图片,这些图片告诉我们怎样的信息?我们学习知识是为了什么呢? ②作者追求知识的具体内涵是什么?这些知识分哪几个类?结果如何? 明确、;一是希望了解人的心灵(人类)二是希望知道星星为什么闪闪发光(自然)三是试图理解毕达哥拉斯的思想威力(社会) 追求知识带来的结果:我获得一些成就,然而并不多。 ③如何理解作者对知识的追求? 明确:了解数字如何支配万物,我们就明白了世间万物产生、发展、变化和消失的规律。追寻这些知识,似乎就可以揭开这是世界的神秘面纱,了解整个人类的真实面目。即对“真理”的追求。 【悲悯之花】题目引导 ①作者同情人类苦难的内涵是什么?其结果如何? ②追问: A.三个追求中,哪一个追求让作者更执着,更痛苦?为什么? B.由此看出作者是个什么人? 面临着我为什么而活着这一严肃的哲学命题。罗素作出了响亮的回答:追求爱情,追求知识,同情人类苦难。罗素怎么会得出这一结论的呢?联系他的生平经历就可以知道。多媒体补充作者的人生经历: 追求爱情——一生有四次婚姻,80岁的时候仍然在追求理想爱情。学术成就——数学家、逻辑学家、社会活动家,被公认为“富有鼓动天才的辩论家”“未来时代的现实”,1950年获得“诺贝尔文学奖”,被称为“百科全书式的文学家”,95岁完成《罗素自传》。悲悯情怀——2岁丧母,4岁丧父,一生坎坷,命运多舛,始终关爱人类,反对战争,反对独裁,并因此锒铛入狱;万年致力于禁核运动,创立和平基金会,在其逝世当天,还在为阿以战争而忧心忡忡。 ③师生小结:因此,我们说,罗素,绝对是一个伟大的人,他热爱生活,热爱生命,用毕生的精力追求着真、善、美。他的伟大还在于他对人类苦难的同情,要知道,他所同情的这些人并不是他的亲人,但他对他们却倾注了极大的生命热情,甚至不惜牺牲自己的生命。这是最能体现一个人的高尚情怀。罗素的一生,是激情澎湃、热情浪漫的一生;是在知识海洋愉快遨游,不息求索的一生;是对人类苦难充满同情、关爱的一生;是丰富充实,精彩纷呈的一生。他是一个热爱生命、追求美好,有着博大情怀和崇高人格的人。 ④这几种追求有何内在联系?顺序能否颠倒? 明确:对人类苦难不可遏制的同情”是追求爱情、知识的真正动力,社会责任程度更深。 ⑤人生之于岁月,只是一瞬;人生之于宇宙,何其短暂。古往今来,无数人追问自己:我为什么而活着?有人碌碌一生,未及思考就已成为匆匆过客;有人搜古寻今,苦思冥想,终其一生也未能渗透玄机。但也有许多仁人志士为拯救民众苦难不懈努力奋斗,活出自己人生价值,你能举两个例子吗? 小结:不同性格,不同文化修养,不同境遇的人都有不同的生存观,不同的人生追求,从而有了不同的结果。 (设计意图:学后有思,以“我应当怎样活着”为主题,师生共同探讨这一重大人生问题,学生深入思考人生观与价值观,成长路上学生收获颇多。) 四、拓展延伸“我应该怎样活” 师:学习了这篇课文,我相信,我们的身心深深地受到震撼。那么我们也来叩问一下自己的心灵,我们又应该为什么而活着呢? 1、全班自由发言:同学们,活着是一场修行,我们短暂一生中,学习本课后,你对自己的人生有什么思考和规划? 2、同学们在讨论中重新审视自己的人生观, 每个人的人生追求都是不一样的,即使是同一个人,在人生的各个阶段也会有所不同,但有一点是相通的,我们每个人身上都担负着责任,我们有责任好好活着,为自己,为他人。 【视频朗读】:周国平《对自己的人生负责》(节选) 五、互赠名言,品味文章简洁而又富有哲理的语言。 爱因斯坦曾说:“阅读罗素的作品是我一生中愉悦的事件之一。”阅读这篇随笔,大家感受如何?请自由诵读课文,体会文章简洁而又富有哲理的语言。选择最好的语句送给朋友,你会送哪句?阐述理由。 设计意图:读出你喜欢的句子,从修辞手法,写作手法角度把握文意,进而走近文本,学生独立思考,充分尊重学生主体和个体差异。 六、全文结束语: 古人常言“为天地立心,为生灵立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,同学们,人不会因为得到许多爱而觉得人生有意义,却会因为付出许多爱而肯定生命的价值。希望大家能心存美好,牢牢掌握知识本领,心怀天下,为创造人人追求的理想世界而努力。 板书设计:  教学反思: 这是一篇自读课文,我在教学方法的选择上,突出自读课课型特点,以学生为主体,用活动的设计贯穿讲课始终,以学生为主,充分调动了学生积极性,放手让学生去自主读文章、自主研究、自主发现、自主构建;教师主要起引导作用,帮助学生确立学习方向,在关键处点拨。学生在作者富有哲理的语言中思考为什么而活,怎样活着,感受罗素博大的情怀和崇高的人格魅力,启迪学生树立正确的人生观和价值观。从课堂教学的效果来看,基本上把文本盘活了,实现了编者文本、作者文本、教者文本、学者文本语文课熏陶了学生思维。 |

||||

| |

摘自《人教网》网站 | |||

| 上一篇 | |||

| 下一篇 | |||