|

网站地图 | 了解站长 | 关于本站 | 返回老站 | 中国桥站 | |||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

| 老百晓在线 |

| 《阿西莫夫短文两篇》综合资料 | ||

|---|---|---|

| 作者:佚名 |

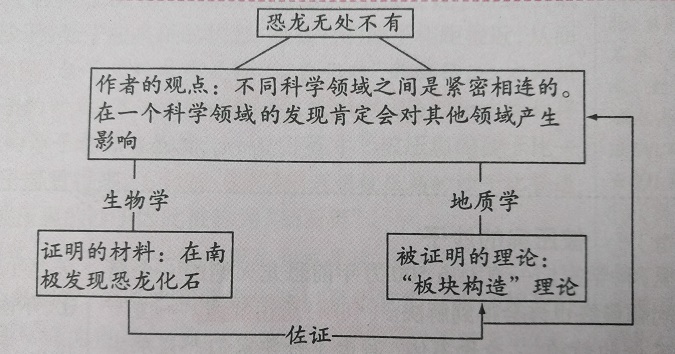

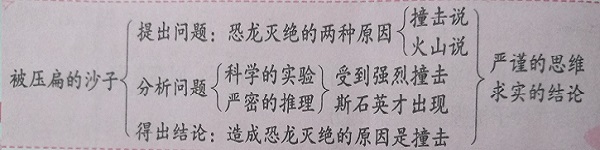

1、把握事理说明文的说明特点与内在逻辑关系。 2、继续升华说明文知识特点。 3、培养学生热爱科学、探索科学的精神。 教学课时:2课时 教学准备: 第一篇:《恐龙无处不有》 1、阿西莫夫:美国科普作家,科幻小说家。代表作有《基地》《新疆域》等。 2、基础知识:两栖携带褶皱陨石潮汐劫难追溯骨骼天衣无缝 3、段落结构内容 《恐龙无处不在》的段落结构 全文共15个自然段,共分三部分。 第一部分(1):提出观点(议论)—不同学科领域之间是紧密相连的。 第二部分(2-14):说明过程—用南极恐龙化石的发现,说明“恐龙无处不在”,并证明了大陆漂移假说。 第三部分(15):照应开头,总结全文,突出“恐龙无处不在”和大陆漂移假说这一主旨。 附:段意 1段:见上。 2段:用南极发现恐龙化石例子说明“在一个科学领域的发现会对其他领域产生影响” 3段:拓展2段内容,用其他大陆和南极发现恐龙化石说明“恐龙无处不在”。 4段:承前提出疑问“恐龙如何能在南极地区生存?”从“不适寒冷气候”引发思考。 5段:过渡段,承上启下(用南极发现恐龙化石的事实引出“大陆漂移假说”) 6段:用“板块构造”理论解释恐龙在每一块大陆上独立生存的原因(举例子)。 7段:用形象的比喻说明大陆板块“分-聚-分”的周而复始过程。 8段:介绍泛大陆的演变历史(列数字)。 9段:说明泛大陆的地理环境很适合早期恐龙的生存。 10段:介绍泛大陆最初的分裂形式。 11段:说明了泛大陆板块的分裂过程(列数字)。 12段:说明每个大陆都有恐龙化石的原因(拟人)。 13段:介绍南极恐龙灭绝的原因(作比较)。 14段:说明南极厚厚的冰层下面覆盖着恐龙化石(打比方)。 15段:见上面。 总之,这篇事理性说明文依据在南极发现恐龙化石的事实,证明了大陆漂移假说,说明不同领域的科学发现可以相互启发,从而发现新的论据或结论。 这篇说明文的文题是“恐龙无处不在”,但文章的主要内容却不是说明上忆年前恐龙家族的繁衍生息、遍布世界的盛况,而是一篇通过南极恐龙化石的发现来证明“板块构造”学说的科普说明文。有观点,有说明;有事实,有理论;有现象,有本质;层层说明,有理有据;似乎介于议论文与说明文之间。 4、写作特色: 逻辑严密,说理充分。 先提观点/拿来事实依据表象/追究原因/探索深层道理/引出“大陆漂移假说”的成立。 语言运用,严密准确,生动形象。 2段:“一小片”写出了发现恐龙化石的范围。“非常”写出了靠近南美的南端的限制距离之短之小,体现了说明文语言的准确性。 3段:“遍布于世界各地”中“遍布”说明恐龙确实无处不有,呼应问题。 7段:“板块背上驮着许多大陆”中“驮”字形象地写出了大陆漂移的样子,使抽象的理论变得生动、有趣、易懂。 8段:“大约是在2.25亿年前形成的”中的“大约”表示推测,因为年代久远,不可能用确切的数字。体现了语言的准确性。 9段:“所有陆地似乎都处在……舒适的生活”中“似乎”一词表示推测,体现说明文语言的准确性。“舒适”一词形象生动地说明了早期的气候与地理环境很适合恐龙生存。 5、课文结构图解:  第二篇:《被压扁的沙子》 6、《被压扁的沙子》的结构内容: 全文可分为两大部分。 第一部分(1-6):介绍有关恐龙灭绝原因的两种对立的理论,即“撞击说”和“火山说”。并指出科学家为验证这两种理论一直在寻找证据。 第二部分(7-17):通过对“被压扁的沙子”的反思,证明恐龙灭绝“撞击说”的成立。 (也有1—4和5—17的) 附:段意 1段:提出问题,科学家们对恐龙灭绝的一个新观点争论不休。 2段:引用报道说明恐龙灭绝可能是由外星撞击地球导致的。 3段:从“撞击说”引出反论“火山说”。(举例子) 4段:总结恐龙灭绝的两种主要原因,承上启下。 5段:点明探讨“撞击说”和“火山说”的深远意义。(学术问题与现实问题) 6段:归纳科学家寻找证据验证两种理论,为下文做铺垫。 7段:举例科学家发现“被压扁的沙子”—斯石英的形成原因,照应题目(作比较)。 8段:介绍斯石英的性质,为下文它能印证外星撞击做铺垫。 9段:用斯石英与金刚石作比较,进一步说明斯石英的性质(举例子)。 被压扁与缓慢反弹或向外扩散。 10段:说明斯石英加热到一定程度能够变为普通沙子(列数字)。 11段:说明斯石英只存在于沙子被强烈挤压的地方。 12段:说明斯石英是在巨大压力下瞬间形成的。 13段:用事实说明斯石英不可能出现在火山活动地区。(否定“火山说”) 14段:肯定斯石英的形成是撞击的结果,再次排除了“火山说”。 15段:科学家研究6500万年恐龙年代的岩层。 16段:科学家检测到了斯石英的原子排列。 17段:得出结论,造成恐龙灭绝的原因是撞击,而不是火山活动。 总之,这篇事理说明文,通过对“被压扁的沙子”的产生、分布、和特性等的介绍,证明了外星撞击地球导致恐龙灭绝的观点,表明不同领域的科学发现可以互相启发,从而发现新的论据或得出新的结论。 7、课文结构图:  8、本文题目《被压扁的沙子》,开头却写恐龙灭绝的一个新观点争论不休,你怎么看? 本文的题目《被压扁的沙子》不但没有离题,还能提示读者,恐龙灭绝的“撞击说”所以产生,与对被压扁的沙子的科学发现和科学研究密不可分。此外,文题形象性强,引起人们阅读的兴趣。改成《恐龙是怎样灭绝的》,文题对本文内容起不到提纲挈领的作用。 9、学习难度说明: 两篇短文属于事理说明文,但作者在说明事物的同时也伴随有作者的一些科学观点。也就是说,某种程度上也有议论文的成分这符合科普文的特点,在说明事物中说理。 10、逻辑顺序: 概念:按照事物或事理的内部联系及人们认识事物的过程来安排的说明顺序。 主要包括六种:从因到果、从主到次、从整体到部分、从概括到具体、从现象到本质、具体到一般。还有总分关系、并列关系、层递关系、从具体到抽象、由一般到特殊。 教学过程: 1、朗读课文,熟记基础知识部分。 2、自己完成概括每段的段意内容,并建立课文结构图。 3、对课文中的说明方法和说明顺序简要说明。 4、难点解析。 |

||||

| |

摘自《田由甲申的博客》网站 | |||

| 上一篇 | 两篇文章,一条线索 | ||

| 下一篇 | |||