|

网站地图 | 了解站长 | 关于本站 | 返回老站 | 中国桥站 | |||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

| 老百晓在线 |

| 《大自然的语言》教学设计之三 | ||

|---|---|---|

| 作者:佚名 |

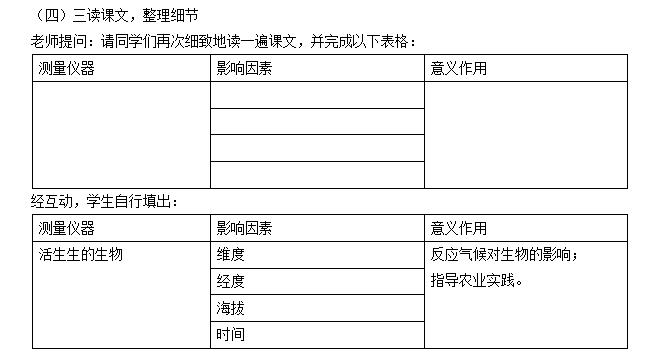

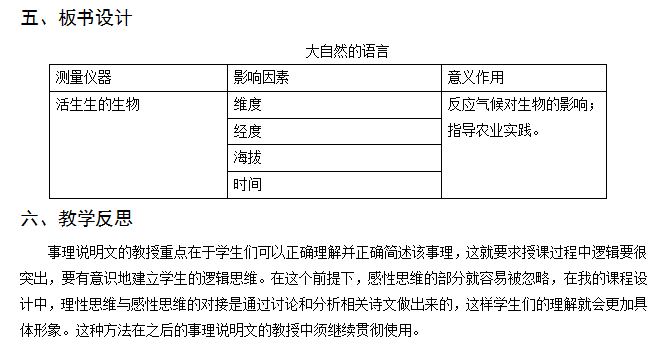

【知识与能力】 学生可用自己的话简述出何为“大自然的语言”,以及物候学的定义、影响因素及意义。 【过程与方法】 学生通过速读文章了解文章的逻辑框架,并且可通过文章框架下的细节深入地了解文章内容,并通过小组讨论及联想,将曾经学过或课外读过的诗词等篇章与本文联系起来。回忆旧知识,使自己的知识体系更具体,更立体。 【情感态度与价值观】 学生通过学习本文,可提高对中国传统农耕文化经验的认识,同时也认识到艺术从来都是脱离不了生活实践的。 二、教学重难点:学生可结合注释简单叙述文章大意,并可简述“物候学”的定义,影响因素及意义。 三、教学方法:小组合作探究法、多媒体辅助教学法、联想法。 四、教学过程 (一)创设情境,导入新课 1.首先,老师会用多媒体出示两张图片,第一张是我国著名气象学家、地理学家竺可桢。对竺可桢做简要介绍后,告诉同学们,竺可桢就是本文的作者。 2.老师告诉同学们:竺可桢是一位治学严谨的科学家,他曾经利用上下班时间穿过北海公园,记录北海公园里动植物的各种变化,整理成册。他称这些记录为“自然日记”,并且一记就是23年。然后出示图片如下: 3月12日 北海冰融 3月29日 山桃始花 4月4日 杏树始花 4月15日 紫丁香始花 4月26日 燕始见 5月1日 柳絮飞 5月23日 布谷鸟初鸣 请同学们思考:竺可桢是一位气象学家和地理学家,那么他23年如一日地记录“自然日记”是在做什么? 同学们可能会回答“记录自然生物的变化”“研究气象对生物的影响”等等。 老师明确:其实自然生物的最自然最本能的变化,在竺可桢眼里都是“大自然的语言”,他想通过解读大自然的语言,来帮助人们更好地生活。并由此引出标题《大自然的语言》。 (二)初读课文,了解主旨 请同学们在3分钟以内初读课文,并回答问题:什么是物候学? 同学们通读全文之后,了解到:物候学即通过研究动植物的生长、发育过程和活动规律对气候的反应,从而预测农时,指导农业生产,预报天气的学问。 (三)再读课文,梳理框架 通过上一环节,同学们已了解到文章的主旨大意。此处让同学再速读一次,并回答问题:这篇文章讲了“物候学”的哪些方面? 通过阅读,同学们会得出结论:定义、“测量仪器”、影响因素、意义。 之后的各环节,即围绕这几方面逐一理解分析。  (五)拓展延伸,小结作业 1.老师总结说:农业生活是我国几千年历史的主旋律,在千百年来漫长的农业生活中,很多诗词中都包含物候学的色彩,请同学举例。 同学们可能会回答: “竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。” “黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。” “离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生。” “人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。” 并小组讨论,每一句都反映了哪些物候。 最后,老师总结:中华民族是一个擅于总结经验,认真生活,并且热爱生活的民族。今天我们学的就是一篇关于“物候学”的事理说明文,在“物候学”的研究方法和研究意义上都体现了总结经验的重要。今天下课后,请同学们上网或使用图书馆找一些现代物候学指导人类生活的例子,明天我们上课分享一下。  |

||||

| |

摘自《山西教师招聘网》网站 | |||

| 上一篇 | 《大自然的语言》教学设计之二 | ||

| 下一篇 | 《大自然的语言》教学设计之四 | ||